Los humanos trabajamos en equipo y formamos empresas; los lobos viven en manadas para cazar mejor y las abejas construyen colmenas. ¿Y si te contara cómo algunas de las formas más asombrosas de colaboración se esconden en un mundo que no podemos ver a simple vista? ¿Cuál? El universo microscópico.

Amebas que socializan

Las amebas de vida libre son auténticas maravillas unicelulares. Las podemos encontrar en distintos tipos de ambientes, desde charcos y lagos hasta suelos húmedos de bosques y selvas. A diferencia de las amebas parásitas, las cuales dependen de otros organismos, estos pequeños seres prosperan de manera independiente sobre la Tierra. Imagina a una célula sin forma fija, reptando por el suelo en busca de bacterias para alimentarse. Para moverse y cazar extienden sus membranas como si fueran "brazos" a los que llamamos pseudópodos. Cuando detectan a su presa, extienden sus “brazos”, una especie de tentáculos, atrapándola en un abrazo mortal y engulléndola mediante un proceso llamado fagocitosis (o sea, se la comen).Por lo general, las amebas llevan una vida solitaria, cazando y reproduciéndose a su ritmo. Sin embargo, hay un grupo extraordinario de amebas que ha adoptado una estrategia diferente: trabajar en equipo para sobrevivir. Conocidas como "amebas sociales", estas pertenecen a un grupo conocido como micetozoos, o mohos mucilaginosos, un grupo fascinante donde se incluye a los dictiostélidos y a los mixomicetos.

¿Qué las hace tan especiales? Cuando se encuentran bajo ciertas condiciones o cuando hay escasez de alimento abandonan su existencia solitaria utilizando dos tácticas distintas: miles o millones de amebas se agrupan para formar una masa ambulante, pero sin perder la individualidad entre cada célula, como lo hacen los dictiostélidos, en la otra táctica fusionan sus células para formar una ameba gigante la cual se puede ver a simple vista y se asemeja a una masa amorfa similar a La mancha voraz de las películas de ciencia ficción como lo hacen los mixomicetos.

Agrupándose sin perder su individualidad

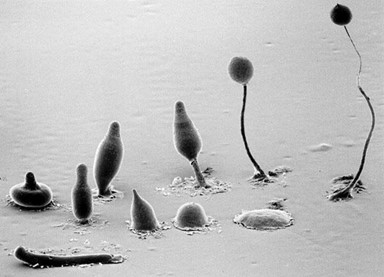

Cuando las amebas de los dictiostélidos se quedan sin alimento, ocurre algo sorprendente. Estas diminutas criaturas comienzan a enviar señales químicas, como si fueran mensajes de auxilio, para avisar a sus vecinas. Al recibir la señal, las amebas se dirigen hacia un punto de encuentro, formando una especie de montaña viviente con millones de células.A esta estructura se le llama pseudoplasmodio y, aunque parezca increíble, funciona como si fuera un solo organismo donde las células se desplazan de manera coordinada en busca de un lugar adecuado para continuar su ciclo de vida y, cuando lo encuentran, las amebas comienzan a transformarse.

¡Quién diría que criaturas tan simples podrían organizar ejércitos tan eficientes, demostrando que la grandeza no siempre depende del tamaño! Algunas construyen una pequeña torre llamada cuerpo fructífero, parecida a un hongo en miniatura de apenas unos milímetros. Otras células se convierten en esporas, algo así como semillas microscópicas. Al situarse en la parte superior del cuerpo fructífero, las esporas quedan expuestas al viento, lo cual aumenta sus posibilidades de viajar a nuevos lugares. Si aterrizan en un sitio con condiciones favorables, germinarán y el ciclo volverá a empezar.

Las bacterias son el alimento preferido de los dictiostélidos. Sin embargo, si algo han aprendido las amebas sociales es cómo aprovechar las características de los microbios con los que interactúan. Algunas amebas sociales, como Dictyostelium discoideum, han llevado la cooperación a otro nivel: En lugar de devorar todas las bacterias a su alrededor, detienen su alimentación y "guardan" algunas dentro de sus esporas. Cuando estas esporas llegan a un nuevo territorio, liberan las bacterias para que crezcan y se reproduzcan, creando así su propio suministro de alimento (Brock y cols., 2013).

Este comportamiento es conocido como "agricultura primitiva". Otro dato sorprendente de estos organismos es que Dictyostelium discoideum también ha domesticado bacterias las cuales producen antibióticos para defenderse de otros microbios competidores (Stalforth y cols., 2013). Son como pequeños granjeros fabricando, además, sus propios pesticidas.

Haciendo un gigante a partir de muchos pequeños

Los mixomicetos, otro grupo con tácticas de cooperación sorprendentes al estilo de los dictiostélidos, son aún más asombrosos. Estos organismos son hábiles cazadores y también exhiben una inteligencia increíble … ¡sin necesidad de un cerebro! Su plasmodio, una gigantesca célula multinucleada, puede extenderse varios metros y actúa como un superorganismo. Con facilidad resuelve laberintos para llegar a su comida y traza las rutas más eficientes hacia múltiples fuentes de alimento, rivalizando con el ingenio de los mejores ingenieros humanos. De hecho, según investigaciones como la de Tero y colegas (2010), su talento ha inspirado estudios que replicaron sistemas de trenes urbanos, como las eficientes vías de Tokio.Desde que se empezó a estudiar a los mixomicetos, se asumió que su relación con las bacterias era simplemente la de un depredador con su presa. Sin embargo, algunos investigadores han sugerido que las bacterias podrían cumplir alguna otra función, pues han visto que, cuando cultivan a los mixomicetos en el laboratorio y les dan de comer bacterias muertas, estos se comportan de maneras extrañas.

Estudiar la relación entre los mixomicetos y las bacterias es un gran reto. La mayoría de las bacterias existentes no se pueden cultivar en el laboratorio porque resulta imposible simular, de manera controlada, las condiciones naturales donde prosperan. Para saber qué especies de bacterias interactúan con los mixomicetos es necesario extraer el ADN de todas las bacterias y analizar sus genes.

Gracias a los avances en biología molecular, estudios recientes han identificado plasmodios de mixomicetos albergando entre 38 y 52 tipos de bacterias (Li y cols., 2022). Este hallazgo significa que, igual que nosotros tenemos una microbiota intestinal para ayudarnos a digerir nutrientes, los mixomicetos también tienen una microbiota, el reto es descubrir cuál es su función.

En el laboratorio de interacciones bióticas de la UATx estamos estudiando cómo afecta la microbiota bacteriana del mixomiceto a su crecimiento. Nuestra hipótesis es que, mientras más especies de bacterias se asocien al plasmodio, este crecerá con mayor rapidez y tendrá mayor resistencia al estrés. Este trabajo forma parte de un proyecto más amplio cuyo objetivo es desentrañar las interacciones microbianas dentro de los mixomicetos, ayudándonos a entender la relación que las amebas han tenido con las bacterias desde su aparición en la tierra.

Al final, las amebas sociales nos demuestran que no es necesario tener un cerebro para entender que juntos se llega más lejos.

Detalles del autor

- Nombre(s):

Juan Pablo Molina Viramontes /UATx

Referencias

● Brock DA, Read S, Bozhchenko A, Queller DC, Strassmann JE. (2013). Social amoeba farmers carry defensive symbionts to protect and privatize their crops. Nature Communications, 4. https://doi.org/10.1038/ncomms3385● Kalyanasundaram I. (2004). A positive ecological role for tropical myxomycetes in association with bacteria. Systematics and Geography of Plants, 74, 239–242.

● Li C, Li X, Yang Y, Shi Y, Li H. (2022). Degradation reduces the diversity of nitrogen-fixing bacteria in the alpine wetland on the Qinghai-Tibet Plateau. Frontiers in Plant Science, 13, 939. https://doi.org/10.3389/fpls.2022.962507

● Stallforth P, Brock DA, Cantley AM, Tian X, Queller DC, Strassmann JE, Clardy J. (2013). A bacterial symbiont is converted from an inedible producer of beneficial molecules into food by a single mutation in the gacA gene. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(36), 14528–14533. https://doi.org/10.1073/pnas.1308199110

● Tero A, Takagi S, Saigusa T, Ito K, Bebber DP, Fricker MD, Yumiki K, Kobayashi R, Nakagaki T. (2010). Rules for biologically inspired adaptive network design. Science, 327(439). https://doi.org/10.1126/science.1183294